「努力」を構造化する

努力には「目標」が必要

努力を語るうえで欠かせないのが「目標」だ。目標なくして努力はない。目標が高いほど努力すべき行為の範囲が広がり、低いほど努力は限定的になる。

たとえば、「期末テストの社会科でクラスの平均点以上を取る」という目標に対して考えられる努力は、「試験範囲を理解してきちんと勉強すること」「体調を整えること」くらいだろう。一方、会社員が「1年以内に起業する」という目標を掲げた場合は、「資金を集める」「ビジネスモデルを考え抜く」「人脈をつくる」など、多様な努力が考えられる。目標をどう定めるかによって、努力のバリエーションは大きく変わってくるのだ。

目標が高いと、努力のバリエーションが増える。それゆえに、闇雲に何かに励むのではなく、どの努力を優先するか、どこまで努力するかといったことまでが論点となる。

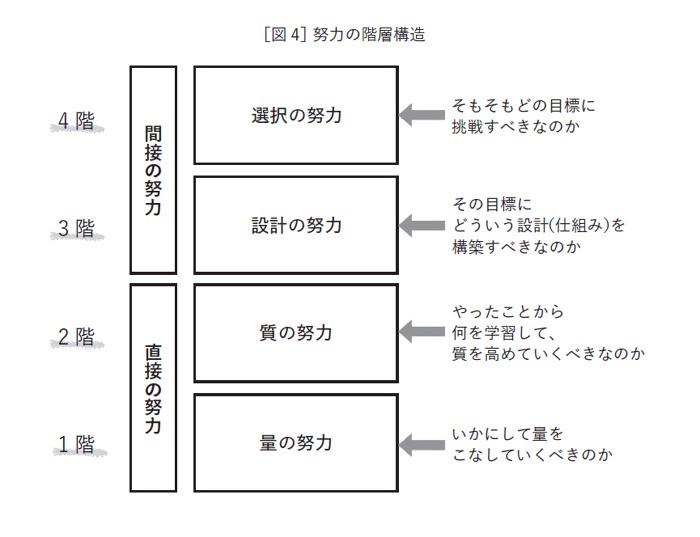

努力は「4階建ての建物」

私たちはレイヤーの異なる多種多様な頑張りを、「努力」という言葉でひとくくりにしている。「努力している・していない」という議論がすれ違うのは、多くの場合、どのレイヤーの努力を指しているかにズレがあるからだ。

努力は4つに分類できる。より具体的なものから順に「量の努力」「質の努力」「設計の努力」「選択の努力」となる。

まず「量の努力」は、目標達成のために決めたことを繰り返し、回数を重ねてやり切る行為だ。私たちが努力を語る際は、これを念頭に語ることが多い。

次の「質の努力」は、行動の結果や他者からのフィードバックから学びながら、どのように行動を改善していくかを考える行為だ。闇雲に量を重ねるのではなく、よりよい方法を取り入れて改善することに重きを置く。

「設計の努力」は、目標に立ち返って俯瞰的な思考を深める行為だ。今行っている行為を俯瞰し、その他のオプションを洗い出したり、リソース配分や全体像を考えたりする。