IT企業freeeが書店業を始めた「もっともな理由」AIの活用でスモールビジネスはもっと盛り上がる!

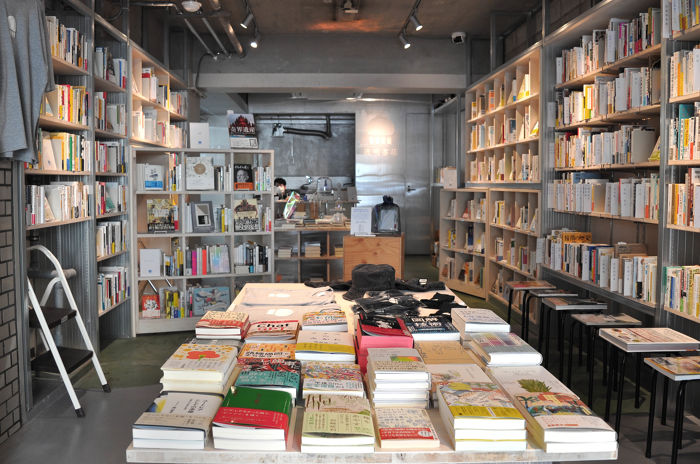

2023年4月21日、東京・蔵前の路地にオープンした「透明書店」。実は、中小企業向けのクラウド会計ソフトを手がけるfreee(フリー)の新事業であり、異業種への展開が注目を浴びています。また、店の財務状況から経営プロセスなどのバックオフィスをすべて「見える化=透明」にする取り組みや、OpenAIのChatGPTを実装したAIレコメンドサービス「くらげ副店長」も話題です。 出版不況が叫ばれるなか、IT企業のfreeeがなぜ書店業を始めたのでしょうか。freeeのブランドプロデューサーであり、透明書店の共同代表である岩見俊介さんにお話を伺いました。

IT企業freeeが書店をはじめた理由

── オープンおめでとうございます。開業から約1ヶ月経ちましたが、いかがでしょうか?

ありがとうございます。最初はお祝い消費もあって、見に来てくださる方や買ってくださる方がいて、初動はよかったです。ゴールデンウィークが明けてからは、少しずつ落ち着いてきましたね。

── 岩見さんはもともと書店業をされていたのでしょうか。freeeとの関わり含め、これまでのご経歴を教えてください。

前職では、アパレル小売のストライプインターナショナルにいました。会社が「ホテル コエ トーキョー」というホテルを運営していたのですが、そこの企画やプロデュースを4年くらいやっていました。

freeeには2022年8月、ちょうどこのプロジェクトが始まるタイミングで入社しました。入社を決めたのは、freeeのミッション「スモールビジネスを、世界の主役に。」に共感したことです。僕自身、小さな会社へのリスペクトがあって、そういった人たちに光が当たる社会はすごく素敵だなと思っていたのです。また、プロジェクトに対して何かしらの貢献ができると思ったので入社を決めました。

僕が所属するのはブランドチームで、freeeらしさをどう世の中に発信していくか、どうしたらfreeeの価値観に愛着をもってくれるか、というようなことを考えてアクションを起こしていくチームです。

これまでは「スモールビジネス映画祭」や「確定申告フェス」など、単発の取り組みが多かったのですが、持続的でより価値を届けられる方法を探していくうちに、「リアルな場所をもって、自分たちでスモールビジネスをやったらどうか」という話が出てきました。

── 数あるスモールビジネスの中から、なぜ書店を選ばれたのでしょうか。

理由はいくつかありますが、freeeはソフトウェアを扱う無形産業で、かつ上場して従業員数も1000人くらいいます。それに対して独立系書店はモノを扱う仕事で、従業員数もひとりとかふたりとかで、今のfreeeの業態と一番ギャップがあるから学びがありそうだというのがひとつ。

もうひとつは、独立系書店だとfreee本体とシナジーがあると思ったからです。昨今大型書店がどんどん閉じていっている一方で、独自の世界観をもった独立系書店は増えつつあります。実際、アメリカでは数字が出ているし、僕たちも都内でリサーチしていくなかで、そういったお店が増えていると肌で感じました。

もともとfreee出版という出版レーベルがありましたし、自分たちの世界観をビジネスを通して表現していく部分も重なりがありました。

あとは、僕ともうひとりの代表の岡田悠が、本屋が好きだからというのも大きかったですね。

すべてを「透明」に開示すること

── 「透明書店」の名称には、「財務状況や事業のプロセスも開示していく」という意味を含んでいるそうですが、すべてを「透明にする」ことの意義やその影響についてお聞かせください。

何かを始めようとするときには色々なハードルがありますが、その大きなひとつがお金まわりだと思います。そこを透明に見せていくことで、「最初こんなにお金がかかるんだ」とか「ここは、こういうことがあるんだな」とかが見えて、新しい一歩を踏み出すきっかけになるかもしれません。

透明書店のすべての営みをコンテンツとして発信することに、価値があると思っています。これからスモールビジネスを始めたい人や、あるいはすでに始めているけど「もっと自由にできないか」「もっと効率化できないか」と悩んでいる人に対して、僕たちのチャレンジや気づきやお金の流れをシェアしていくことで、スモールビジネスをより豊かにできるのではないかと期待しています。

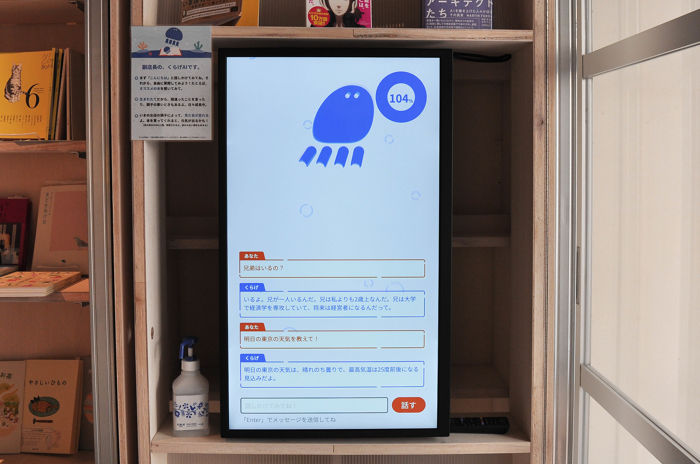

ChatGPT搭載「くらげ副店長」が担う役割

── ChatGPTを搭載した「くらげ副店長」が話題です。ChatGPT は2022年11月にリリースされたばかりですが、当初から活用することを決めていたのでしょうか。

その頃は、こんなにスピード感をもってやっているとは思っていなかったです。freeeとしては以前から「人工知能CFOをユーザーに届ける」という構想はあったので、「最初は人だけで経営してみて、半年くらいしたらAIを試しにいれようか」というかんじでした。

でもChatGPTの性能や精度がどんどん上がっていくなかで、「これはもうオープンからやったほうがいいのでは」という話になって、急遽オープンに間に合わせることになりました。

開発は社内のAIプロダクトマネジメントのチームと一緒に行いました。くらげのデザイン自体はすでにあったので、それとAIをどう動かしていくか。ChatGPTにはもちろんリスクもあるので、そことのせめぎ合いでしたね。

── そうだったのですね。くらげ副店長はどのようなことができるのですか。

お客様に対しては、本のレコメンドです。それも曖昧な情報でやり取りができます。目的の本があるかをサーチするのではなく、「今日は雨で気持ちが沈むんだけど、心が豊かになる本ないかな?」といれると「こんなのあるけど、どう?」というように、会話形式でレコメンドしてくれます。

画面には売り上げの状況もリアルタイムで表示されるので、「くらげの状態見に行こうかな」とか「今日調子悪いから、本買おうかな」と、店に足を運ぶきっかけになってくれると嬉しいですね。

もうひとつは経営のアドバイスですね。売上や在庫情報も入れているので、「最近の書籍の売り上げはどう?」「グッズとどっちの売上を伸ばした方がいいと思う?」「そのための方法はどんなのがある?」と、店長はくらげ相手に相談できます。ひとりだと孤独な作業になりますが、AIだけどパーソナルな部分もあるので、もうひとり仲間が一緒にいるようなかんじです。

あとは、事業計画の情報も入れているので、「このままの売り上げだと何月に資金がショートするから、いつまでにどうしたらいいか」と、事業のシミュレーションなんかもしてくれます。

── AIをスモールビジネスに取り入れることのメリットやインパクトは何でしょうか。

AIを使うことで、やりたいことに時間を割くイメージでしょうか。たとえば、お客様とのコミュニケーションにもっと時間がとりたいなら、購買のところはテクノロジーで解決する。本をじっくり見て発注したいなら、接客はAIにしてもらうとか。

AIによって全てを効率化して仕事をなくそうとするのではなく、自分が苦手な部分はAIにまかせて、得意なことややりたいことは自分がやる。スモールビジネスはひとりやふたりで回さないといけないので、そこにはテクノロジーの介在余地があるんじゃないかと思います。AIの活用によって、スモールビジネスのハードルが下がる可能性もありますよね。

── 世の中ではAIに対する危機感が高まっていますが、ポジティブな感触をもっているのですね。

スモールビジネスこそテクノロジーの恩恵を受けるべきというのは、freeeの思想としてあるので、敵対視はまったくしていないですね。むしろ素敵なパートナーだと思っています。

スモールビジネスに関わる人の出会いの場に

── 情報があふれる今の時代において、あらためて本の魅力とは何でしょうか。

活字離れと言われますが、みなさんテキストは読んでますよね。文字を読む楽しさは知ってると思うんです。

今、ネットでは自分にカスタマイズされた情報しか入ってこないですよね。そのなかで、別の人がつくった世界観の場所に飛び込むことで、「こんな世界があるんだ」とか「こんな考え方をもってる人がいるんだ」といった気づきがあると思います。それが一覧性をもってばーっと見られるのは、本屋だからできる魅力だと思っています。

── 在庫は何冊ありますか。また、どのような基準で選書されているのでしょうか。

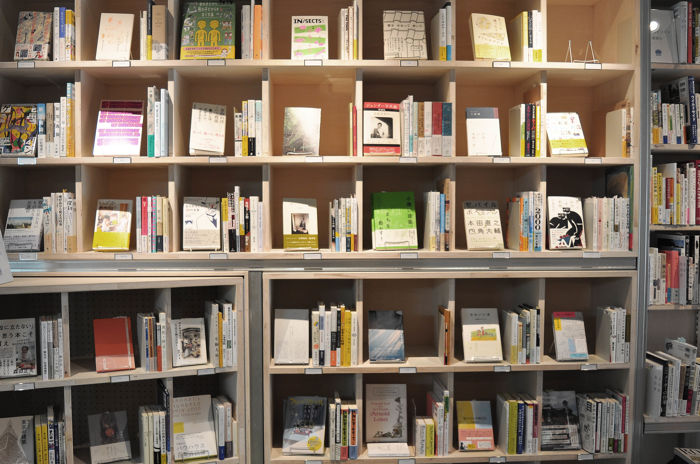

初期在庫は3000冊です。選書のジャンルやキーワードは我々で考えて、下北沢の本屋B&Bさんにもアドバイスをいただきました。実用書なんかは、freeeの社員からも募りました。

置いている本のジャンルは、ざっくり4種類。「透明」や「自由」といった、透明書店らしさを表す棚が1つ。2つ目はスモールビジネスの参考になるものとして、「経営」「働き方」などのスモールビジネスの実用書。あとは、世の中にありスモールビジネスを業種別で紹介するコーナー。最後は、本をつくる営みとしてのスモールビジネスである、小規模出版社さんや個人出版のリトルプレスやZINEですね。

なので、大きなくくりで言うと「スモールビジネス」。店自体のコンセプトでいうと、スモールビジネスに関わる人がちょっとした刺激をもらえるような、オープンで透明な本屋さんを目指しています。

スモールビジネスがつくる楽しい社会

── 世の中にスモールビジネスが増えていくことで、どのような未来が開けていくと思いますか。

やってみたいことを見つめ直したときに、それが簡単にできる世の中にできるといいなと思います。ひとり1ビジネスというか、それは会社に勤めながらできるかもしれないし、大きくしたいなら独立という道もある。そういう多様性があふれて自分らしさがある社会のほうが、面白いのではないでしょうか。

そこを我々freeeはお手伝いをしたいし、みんながそういった場面でfreeeの製品を選んでくれるといいと思います。ブランドチームとしては、機能的で使いやすいとかよりも、あんな本屋やってて面白いとか、自由にやっていて楽しそうとか、情緒的な価値で選んでもらえると嬉しいですね。

透明書店がスモールビジネスをやっていく方たちの、きっかけやルーツとして存在できたらいいなと思います。

◆岩見俊介(いわみ しゅんすけ)

freee株式会社ブランドプロデューサー、透明書店株式会社共同創業者

1989年生まれ。東京学芸大学教育学部卒業後、広告会社iPLANETでイベントを中心にしたコミュニケーションデザイン業務を経て、アパレル事業を展開するストライプインターナショナルへ。2022年freee入社。freee brand studioにて新規ブランドアクションを担当。freee出版責任者。

◆透明書店(とうめいしょてん)

住所:東京都台東区寿3-13-14 1F

営業時間:(平日)12:00〜14:00、15:00~20:00

(休日・祝日)11:00〜14:00、15:00~19:00

定休日:火・水曜日

※変更の場合は公式Twitterにて告知

アクセス:都営大江戸線「蔵前」駅 徒歩1分、都営浅草線「浅草」駅 徒歩6分、東京メトロ銀座線「田原町」駅 徒歩7分